Möchten Sie über ähnliche Themen erfahren?

Drücken auch Sie ein Like auf die –> Zentrum Facebook-Seite

In der Gegend vom heutigen Wudersch/Budaörs wohnten schon in der Urzeit Menschen und aufgrund der gefundenen Teile eines Mithras-Tempels am Rande der Gemeinde können wir auf römische Bewohner schließen. Die Herausbildung des heutigen Stadtbildes und des kulturellen Erbes begann aber dank der Familie Zichy vor 300 Jahren.

Die Verheerungen des Türkenkrieges verschonten auch Wudersch nicht, das bei den Kämpfen sogar einen Teil des Kriegsschauplatzes bildete. An diese Türkenzeit erinnert uns der Name des Felsengipfels „Türkensprung”, wo nach Volksüberlieferung der letzte türkische Kommandant auf seinem Schlachtross reitend sich in den Abgrund gestürzt habe. Aber auch der „Vierundzwanzig Ochsenberg”, auf den die Türken mit 24 Ochsen ihre letzte Kanone hinaufgezogen haben. Im Juli 1659 erhielt Graf Stefan Zichy von König Leopold I. die Altofner und Visegrader Herrschaften. Dazu gehörten auch elf Ortschaften des damaligen Komitates Pilis, so auch Wudersch, und so gelangte unsere Gemeinde in den Besitz der Familie Zichy, welcher die deutschen Ansiedler zu großem Dank verpflichtet sind. Denn nach der Vertreibung des Türkenheeres, da es an Arbeitskräften fehlte, bemühten sich Privatgrundherren, wie auch die Familie Zichy, fleißige deutsche Bauern ins Land zu bringen.

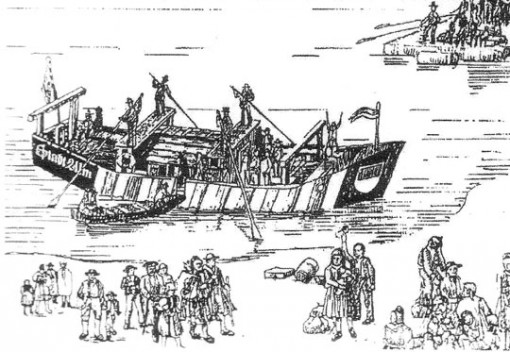

Nach historischen Quellen kamen unsere deutschen Siedlerahnen zwischen 1718 und 1720 nach Wudersch. Den Beweis dafür liefert uns ein für die Gemeinde wichtiges Dokument, der Ansiedlungsvertrag zwischen der Gräfin Zichy, Susanna Bercsényi, und den ersten deutschen Bewohnern, der vor 300 Jahren, am 21. April 1721 unterschrieben wurde. Aus dem ersten Punkt des Kontraktes geht hervor, dass von der Ansiedlung selbst bis zum Schließen des Ansiedlungsvertrages nur eine kurze Zeit verflossen sein konnte. Für die Wuderscher war noch der fünfte Punkt von großer Bedeutung, wonach sie beim Anlegen von Weingärten fünf Jahre steuerfrei waren und keine Herrschaftsabgabe, kein „Neuntel” leisten mussten. Darin lag der zukünftige Wohlstand der Gemeinde mitbegründet. Eine harte Arbeit setzte jedoch ein, unsere Ahnen mussten ein völlig verwüstetes Gebiet urbar machen. Sie, die Wuderscher (bei der ersten Ansiedlung etwa 500 Personen), schufen aus dem ihnen zur Verfügung gestellten Pachtland in unermüdlichen Leistungen eine Kulturlandschaft. Von ihnen, von den Herkunftsorten der ersten großen Gruppe der deutschen Ansiedler, welche um 1720 nach Wudersch zogen, wissen wir leider nicht viel. Bei der zweiten Gruppe, die in den 1740er Jahren nach der Pestseuche angesiedelt wurde, können wir wegen ihrer mittelbayrischen Mundart auf die Heimat der Familien schließen, aber nicht immer, da sich die Anderssprechenden sprachlich dem bayrischen Dialekt angeglichen haben.

Für die wirtschaftlich völlig gesunde Gemeinde war das Jahr 1766 von geschichtlicher Bedeutung. In diesem Jahr hat die Familie Zichy ihren langwierigen Prozess gegen die Kronherrschaft verloren und so wurde die Altofner Herrschaft, folglich auch Wudersch, kraft der Unveräußerlichkeit der Güter der Heiligen Ungarischen Krone den Kameralgütern wieder angeschlossen. Wudersch gehörte mehr als 100 Jahre lang den Zichys und die Wuderscher richteten aus diesem Anlass an die damalige Grundherrin ein Dankschreiben. Beim Lesen dieser Zeilen erfahren wir, dass unsere Ahnen der Familie Zichy in aufrichtiger Liebe und Dankbarkeit zugetan waren. Peter Zichy und sein Sohn Nikolaus Zichy erwiesen den Wuderscher Bewohnern gegenüber viel Verständnis und Zuneigung. Nikolaus Zichy unterstützte die Gemeinde, wo er nur konnte, so auch im Jahre 1738, als die Wuderscher eine eigene Kirche und Schule errichteten. Die beinahe nur von deutschen Siedlern bewohnte Gemeinde sah zu dieser Zeit auch wirtschaftlich einer Blüte entgegen und hatte ein Jahr nach der Übergabe an die Regierung Maria Theresias 920 Einwohner. Für das Jahr 1780 lesen wir in der „Canonica Visitatio”, dass von 1354 Einwohnern 1346 Personen dem Volkstum und der Sprache nach deutsch und 8 Personen slawisch waren, aber auch letztere sprachen gut deutsch.

Dr. Kathi Gajdos-Frank PhD

Direktorin des Jakob Bleyer Heimatmuseums

(Quelle: Budaörser Heimatbuch, Stuttgart, 1952)